リカレント教育と森田療法──生涯学習のなかの「あるがまま」について

At the Open University of Japan, while studying Theories and Practices of Lifelong Learning Support, I frequently come across terms like “recurrent education” and “reskilling.” Until recently, these words were unfamiliar, but nowadays, they often appear in newspapers, on television, and even in the headlines of job advertisements.

はじめに

放送大学で「生涯学習支援の理論と実践」を学んでいると、「リカレント教育」や「リスキリング」といった言葉にたびたび出会うようになった。これらはかつて専門家の間で語られていたに過ぎなかったが、今では新聞、テレビ、求人広告にまで登場するほど、社会に浸透してきている。

リカレント教育とは、人生のある時期に学びを中断し、再び教育を受けることを前提とした教育の仕組みである。1970年代にOECDが提唱したもので、「教育→労働→教育→労働」といった循環型の生涯学習モデルがその理想だ。一方、リスキリングは、社会や仕事の変化に合わせて新たなスキルを獲得することであり、現代社会の急速な技術革新に対応するために、注目を集めている。

こうした「学び直し」の必要性が高まる一方で、それを実践することは決して容易ではない。年齢や家庭環境、経済的な制約、そして何よりも、自分自身の内面にある「こうでなければならない」という思い込みが、学び直しへの一歩を阻むことがある。

そんなとき、見えてくるのが森田療法の「あるがままに」という言葉だ。

森田療法は、症状をなくそうとせず、不安や葛藤を排除しようともせず、ただそのままにしておく態度を重んじる。そして、その状態のまま、目の前の生活を淡々とこなしていく。「不完全なまま前に進む」というこの姿勢は、まさに心のリスキリングであり、年齢や立場を問わず、誰にとっても重要な内面の成長のあり方だと感じる。

社会人が学び直しをしようとするとき、必ずしも自信に満ちているとは限らない。むしろ「今さら学んでも遅いのでは」「周囲についていけるだろうか」という不安のほうが大きい。そんなとき、「不安があってもいい。自信がなくてもいい。ただやってみよう」と語りかけてくれる森田の言葉は、励まし以上の意味を持つ。

事実、理想として描かれたリカレント教育も、現実にはさまざまな壁に直面してきた。経済的負担、企業側の非協力、制度の未整備――こうした要因が、学び直しを難しくしてきた。しかし、近年では国の支援制度の拡充やオンライン講座の普及により、少しずつ再び注目を集めている。

今やリカレント教育の形は、「まとまった休職を取って大学に戻る」といった昔ながらのモデルから、「働きながら、少しずつ学ぶ」という柔軟なスタイルへと移行している。学び方が変わりつつある今こそ、心のあり方もまた見直されるべきなのではないか。

学び直すことは、単なるスキル獲得ではない。人生の節目で、自分を見つめ直し、不完全さを抱えながらも前へ進む行為である。そうした姿勢の背後にある「あるがまま」の受容こそが、現代のリカレント教育において、より本質的な意味を持ち始めているのではないだろうか。

森田療法が伝えてきた「生きる姿勢」は、まさに今、私たちが新たな学びへと向かう背中をそっと支えてくれている。生涯学習に取り組むすべての人にとって、それは一つの確かな灯火になるはずだ。

リカレント教育と森田療法の視点を融合させた生涯教育において、「集団学習」と「個々の学習」のテーマ選定は、単なる知識習得にとどまらず、生き方や心の持ちように根ざした学びを深める大きな可能性を秘めている。

区報掲載のご案内と、これからの運営について

このたび、東京都大田区の区報(5月1日号)に、私たちの会の活動案内が掲載されました。長年にわたり、年配の方々を中心に、毎年複数の方が関心を持って参加してくださっています。これは本当にありがたいことです。

しかしながら、従来の進行や内容では、参加者どうしの「気持ちの通い合い」が十分に育たず、継続的な参加へとつながりにくい現状も見えてきました。

そこで、今後の運営方針や活動内容について、改めて見直しを始めています。どうすれば心が通い合い、参加すること自体が喜びとなる場を育てていけるのか。メンバーと共に試行錯誤を重ねながら、小さくても確かな成果を形にしていきたいと考えています。

これからも、一人ひとりが安心して参加できる、温かく実りある場づくりをめざしてまいります。ご関心のある方は、どうぞお気軽にご参加ください。

以下に、両者の視点から考えられるテーマ設定の方向性とその意義を整理します。

- 集団学習のテーマの可能性

集団学習では「共通の関心」や「社会的課題」に基づいたテーマが効果的です。森田療法的な「共に生活する中での気づき」を促すという視点から、以下のようなテーマが考えられます。

◆ 実例テーマ案

- 「不安とのつきあい方」

→ 森田療法の基本理念を、共感ベースで話し合う場に。人生後半の不安(健康・孤独・収入など)を共有し、「あるがまま」の受け止め方を探る。 - 「人生の後半での“学び直し”と心のブレーキ」

→ リカレント教育に踏み出せない心理的障壁をテーマに、「完璧主義」や「年齢への思い込み」をどう緩めるかをグループで考える。 - 「日々の暮らしに活かす森田の知恵」

→ 掃除・食事・仕事など“あるがままの実践”を語り合い、生活に根ざした学びとして共有する。 - 「地域と共に生きるリスキリング」

→ 社会参加やボランティアを通して、自他を生かす学び直しを模索する。

◆ 意義

- 自分の悩みが「他人にも共通している」ことを知ることが安心感につながる。

- 相互の体験談が“自然治癒力”のように学びと気づきを生む。

- 社会とのつながり(関係性)が学びの動機になる。

- 個々の学習テーマの可能性

個人の学びでは、「今の自分が抱えていること」や「心のクセ」に即したテーマが、森田療法的な実践に通じます。

◆ 実例テーマ案

- 「“すぐに結果を求める”自分と向き合う」

→ 焦りや成果主義に傾く思考に気づき、あえて“過程”を楽しむ学習スタイルを模索する。 - 「私はなぜ“やらなければ”と思うのか」

→ 過剰な義務感・完璧主義への気づきを通して、学びへの態度そのものを見つめる。 - 「自分の関心に正直になる」

→ キャリアや世間体でなく、“本当に学びたいこと”を選び直す。これは「生の欲望」の尊重と通じる。 - 「私の“あるがまま”を育てる読書ノート」

→ 森田療法的な観察眼を活かし、日々の気づきを記録・言語化していく。

◆ 意義

- 「症状」や「不安」を入口に、自分の本音・関心・欲望と向き合える。

- 心のクセに気づくことで、学び方そのものが変わっていく。

- “結果”や“成長”ではなく、“実践と気づき”を大事にする内面的なリスキリングとなる。

- リカレント教育 × 森田療法的アプローチの相乗効果

| リカレント教育 | 森田療法 | 相乗的なテーマ例 |

| スキルの再習得 | 「あるがまま」の受容 | 「変化に対応する心の姿勢」 |

| 人生の転機での学び直し | 不安との共存 | 「不安とともに歩むキャリア」 |

| 社会参加・再就職 | 行動本位・目的本位 | 「やってみる勇気」 |

結論と提案

生涯学習において、「何を学ぶか」よりも「どう学ぶか」「どのような心で向き合うか」が、年齢を重ねた学びには重要です。その意味で、森田療法的な“態度”を軸にしたテーマ設定は、リカレント教育の価値をより深めるでしょう。

たとえば、地域の学習会で

- 「不完全さを引き受ける力」

- 「気分に左右されない学びの姿勢」

などをキーワードにしたワークショップを開けば、多くの中高年が共鳴する学びの場になるはずです。

ワークショップ企画案:不安とともに歩む学び直し ―森田療法的リカレント教育入門―

- 目的

- 生涯学習において不安や年齢的ハードルを感じている中高年層が、「あるがまま」の姿勢で自分自身と向き合い、学び直す力を取り戻す。

- 森田療法の実践的知恵を活かし、心の柔軟性を育む。

- 対象

- 50代〜70代の学び直し希望者・学習意欲を持つが一歩踏み出せない方

- 地域ボランティア、リタイア後の再出発を考えている方

- 森田療法に関心がある一般市民

- 構成(半日ワークショップ例) 所要時間:3時間

【第1部】気づきの時間(60分)

◆テーマ:「なぜ私は“学び直すこと”に戸惑うのか?」

- 森田療法の基本(不安は自然な感情、排除せず共存する)を紹介

- 小グループでの自己紹介と共有:「今、気になっていること・不安なこと」

目的:心の抵抗や葛藤を“あるがまま”に認識する

【第2部】実感の時間(60分)

◆ワーク:「“やりたいけどやれていないこと”を書き出してみる」

- 個人ワーク:頭に浮かぶ“やってみたいけどためらっていること”を箇条書き

- 共有と対話:「やらない理由」ではなく、「どんな感情がそこにあるか」を語る

🔹目的:「症状や不安は、生きる意欲の裏返し」であると体感的に理解する

【第3部】実践の時間(50分)

◆行動計画づくり:「とりあえず、やってみる」

- 小さな行動目標を設定(例:放送大学の資料請求、朝の散歩、日記の習慣化など)

- 行動目標カードを作成し、1週間後の「気づきメモ」欄も準備

🔹目的:完璧を目指さず、“とにかくやってみる”ことを優先する行動本位の体験

【まとめ】(10分)

- 全体の振り返り:「今の気分」「何が印象に残ったか」などを自由に記入

- 森田療法の言葉紹介:「あるがまま」「目的本位」「気分本位ではなく行動本位」

- 期待される効果

- 不安や迷いに「名前を与える」ことで、自分を否定せず受け入れる力が育つ

- 森田療法の実践を通じて、「気分に左右されず続ける力」が学べる

- 集団の中で自己開示することで、学習意欲が共鳴的に高まる

- 参考資料・活用教材案

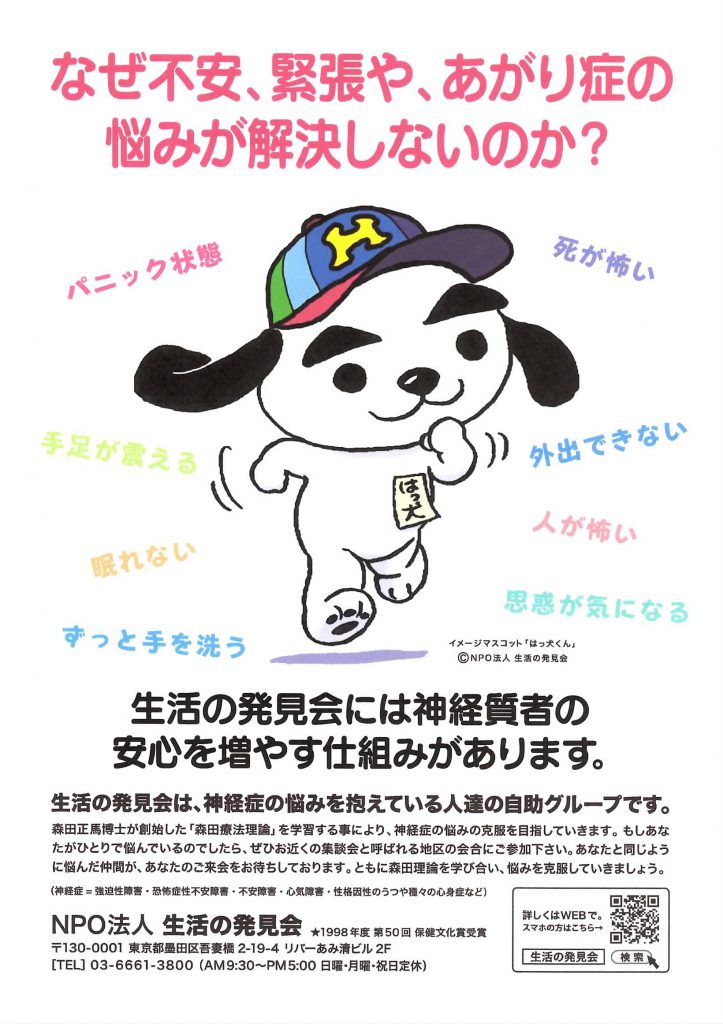

- 森田療法関係の入門書、生活の発見会編『森田理論学習の要点』

- 小冊子:ワークシート・行動目標カード・日々の気づきメモ

- 放送大学や地域リカレント講座の案内パンフレット

◆ 集団学習におけるテーマの可能性

目的:共通体験・相互支援・視野の拡大

- 「あるがまま」の自己理解を深めるワーク

- テーマ例:「私は何を恐れているのか」「“べき思考”の背景にあるもの」

- 方法:小グループでのシェアリング、ロールプレイ、リフレクションシートの共有

- 人生の転機と学び直しの語り合い

- テーマ例:「なぜ今、学び直すのか」「私のリスキリング体験」

- 方法:ライフラインチャートを用いたグループ共有、世代間対話など

- 日常行動の観察と振り返り

- テーマ例:「“不安があるまま行動する”とはどういうことか」

- 方法:1週間の行動記録を取り、その後にディスカッション

- 森田療法的ワークと現代的スキルの統合

- テーマ例:「“あるがまま”とDX(デジタル変化)への対応」

- 方法:ストレスマネジメントと学習習慣づくりを融合させた体験学習

◆ 個々の学習テーマの可能性

目的:自律的な成長・個人の課題探求・内面的変容

- 自分の「生活の発見」をテーマにする

- テーマ例:「家事のなかの“行動療法”」「仕事と症状の共存戦略」

- 森田の「日常性」の視点から、自分の生活を研究対象にする

- 「不安・緊張との付き合い方」を探究する

- テーマ例:「プレゼンで緊張する私をどう扱うか」「他人の目と私の感受性」

- 日記やエッセイ形式での思索や記録が有効

- 職業人生の棚卸しとリカレント学習設計

- テーマ例:「転職前の自分整理」「定年後の再学習プラン」

- キャリアカウンセリングや自分史づくりと連携可能

- 自分にとっての「あるがまま」を定義する

- テーマ例:「“私にとって”の自然な状態とは」「評価から自由になる感覚」

- アート表現(絵、詩、俳句など)による探求も効果的

◆ テーマ選びの視点

- 身体感覚から始める(モヤモヤ・違和感・疲れ)

- 最近の「ためらい」や「葛藤」に注目する

- 「できなかったこと」よりも「気になっていること」に着目する

- 他者との関わりのなかで浮き彫りになる自分に注目する

このように、集団では“共感・発見・支援”を重視したテーマ選びを、個人では“自己探求・実践・自己受容”に焦点を当てたテーマ設定を行うことで、リカレント教育と森田療法が有機的に結びつき、より深い学びにつながる可能性があります。

◆ 集団学習テーマの選び方と可能性

目的:共通の理解と相互支援を深めること

- 選び方のポイント

- メンバー全員が関心を持てる、または経験があるテーマ

- 森田療法の基本的な理論や姿勢に立脚していること

- 体験共有やグループディスカッションが活かせる内容

- 具体的な集団学習テーマ例

- 「あるがまま」とは何かを考える

- 理論:森田正馬の原著を読み解く(特に全集5巻など)

- 実践:自分の日常にある「あるがまま」を挙げる

- 「恐怖突入」とリスキリング:不安のまま新しいことに挑戦する

- 新しい趣味・仕事・学習への一歩をシェア

- 「日記療法」の実践と振り返り

- 各自の日記からの気づきを共有

- 「不完全のままで前進する」人生戦略

- 「完全主義」や「評価へのこだわり」について意見交換

- 働きながら学ぶ、年齢を重ねながら変化するということ

- 自身の仕事・役割・学び直し経験の共有

◆ 個人の学習テーマの選び方と可能性

目的:自己理解と自律的実践の深化

- 選び方のポイント

- 現在の悩み・興味・生活課題に即していること

- 自主的に継続できる、無理のないペースでできること

- 「知識の吸収」よりも「態度の形成」に主眼を置く

- 具体的な個人学習テーマ例

- 「私は~べきだ」と思い込んでいることの棚卸し

- 思考記録と森田的視点での再解釈

- 「不安の観察日誌」

- 一日数分、不安の現れと対処法を記録

- 「行動第一」の試み記録

- 「気分が乗らなくてもやってみたこと」の実践と振り返り

- 「習慣の見直し」

- 生活リズム・睡眠・食事・作業効率を「あるがまま」に観察し、微調整する

- 「小さなチャレンジ」リストの作成と実行

- 書店で気になる本を手に取る、知らない人に挨拶するなど、「恐怖突入」を意識した小さな行動

◆ 両者をつなぐ実践の工夫

- グループで1つのテーマを月ごとに取り上げ、各自が自分なりの切り口で取り組む

- 定例会では「振り返り」と「発見の共有」を行う

- テーマ選びの際は「今、関心があること」「今、困っていること」を参加者から募る